Desde hace algún tiempo tengo un

sueño. Un sueño pequeño. Consciente y reiterativo: apilar tres,

cuatro, cinco columnas de libros interesantes en una habitación

amplia y con luz y retirarme una temporada a leer. A leer

impertérrita durante un mes entero. Quizás dos. Tal vez tres. Quien

sabe si cuatro. Al lado de alguna de esas pilas también hay un fajo

de folios y una libreta de tapas duras negras con páginas en blanco

donde a ratos, inspirada por mis lecturas, escribo lo que me da la

gana. No siempre escribo lo que me da la gana. Normalmente escribo lo

que puedo. Lo que me mandan los invisibles y a veces lo único

necesario para sobrevivir. Y en algunas contadas ocasiones escribo lo

que quiero, sin cortapisas, ni razón, ni autocensura. Pero eso

ocurre escasas veces, tan pocas que casi siempre me siento sujeta por

el hilo de lo otro. La alteridad que dirían algunos, algunas.

En ese sueño de lecturas a pie de

cama, ya no vivo mi vida, es cierto. Vivo las vidas de otros y de

otras que de algún modo poseyeron el presente literario de otros y

otras que, como yo, no se sentían libres para escribir lo que les

apetecía, sino lo que les mandaban del otro lado. De sobras es

conocido por qué dejó de escribir Juan Rulfo.

En esa habitación que da a una

carretera secundaria comarcal, por las mañanas entra el canto

esporádico de un gallo afónico que hace tarde para despertar al

pueblo. Las ventanas no son muy grandes. Ventanucos. Cuando abro las

contraventanas de madera, aparte de entrar la claridad del sol, veo

un montón de lápidas. Enfrente hay un cementerio que rodea a la

iglesia. También hay un árbol. No es un ciprés, es un olivo.

Apenas pasan coches y yo, la verdad, salgo poco. Solo para coger el

coche y desplazarme al primer supermercado en doce kilómetros a la

redonda para abastecer mi nevera, las alacenas incrustadas en la

piedra y el arca de la bodega donde sigue sin hacer falta el

frigorífico porque su temperatura, refrescada por las paredes de

piedra desnuda, ofrece menos de diez grados.

Cuando le cuento este sueño a mi

chica, me dice:

- Es un buen sueño. ¿Puedo venir

contigo?

Durante unos instantes muy breves que a

sus pestañas parecen resultarle eternos porque no dejan de

parpadear, valoro la posibilidad de compartir el sueño con mi chica.

Si le digo que no, se enfadará conmigo. Ya se sabe que las novias lo

quieren compartir todo, incluso el imposible. Si le digo que sí, me

veré obligada a abrirle la puerta de lo inconfesable y sobre todo a

darle una copia de las llaves de la casa, pues no quiero que dependa

todo el rato de mí, que estaré leyendo y escribiendo y viviendo

otras vidas, otros mundos de cuerpo presente. Si no le contesto y me

hago la nórdica, será lo peor. ¿Ves como no me escuchas? Así que

digo simple y directa:

- Sí.

Y ella:

- Gracias, cariño.

Luego sigo perfeccionando mi sueño con

la lista de libros que conforman las columnas del suelo. Y con el

cargamento de tinta y de plumas diversas que me voy a llevar. La roja

y la granate. Las de plástico. La que no escribe para los días en

que no me apetezca escribir y me conforme con solo mirarla. La paper mate que se encalla y me

saca de quicio para cuando no me salga una historia. La verde de niña

pequeña con los dinosaurios. La de la Prada que escribe la bomba, casi va ella por su cuenta. Voy a ser tan feliz.

Pero lo que más me gusta imaginar es

que estoy estirada en el sofá de la habitación, es media tarde y

acabo de leer el último párrafo de una novela inolvidable. El

tiempo se detiene. ¡Qué digo! El tiempo no se detiene. ¡El tiempo

hace rato que ha dejado de existir!

Con los años, una aprende a soñar

ensoñaciones posibles.

Eso debe ser hacerse mayor.

Quién sabe.

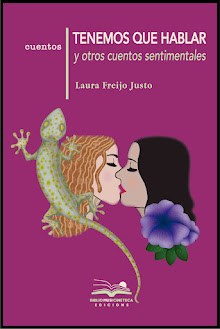

(*) Fotografía y composición de Elvira Brunat, escenógrafa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario